Code de conduite et tabous

La période de développement des enfants humains, extrêmement longue par rapport à celle de tous les animaux, nécessite un environnement social stable, car les enfants, en tant que membres les plus faibles de la société, sont très menacés dans leur développement s'il n'y a pas un tel environnement sans perturbations. Les jeunes femmes et les mères en particulier devaient et doivent être protégées des agressions par le bouclier d'un code social pratiqué.

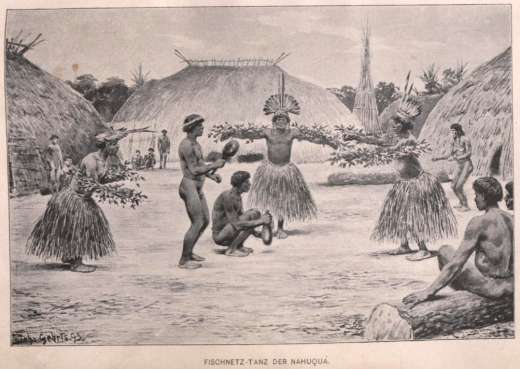

La recherche ethnologique nous apprend que les peuples primitifs qui ont vécu nus ou presque nus jusqu'à l'époque moderne ou contemporaine disposaient d'un ensemble de règles sociales très élaborées, assorties de tabous stricts, dont la violation était passible de sanctions drastiques. Dans pratiquement toutes les sociétés où l'on vivait nu, ces tabous incluaient par exemple le fait de "tendre", c'est-à-dire de fixer les organes génitaux ou la poitrine de la femme, mais surtout l'interdiction de toucher. Les hommes n'étaient même pas autorisés à toucher la main ou le bras d'une femme.

Exemples : Celui qui touchait une femme non mariée devait l'épouser ou, si cela n'était pas possible (par exemple parce que l'auteur était déjà marié), lui donner toute sa dot, ce qui entraînait généralement sa propre ruine existentielle. Celui qui touchait une femme mariée devait souvent céder tous ses biens à sa famille en guise de dédommagement. Le fait de toucher un sein ou même la vulve était souvent puni de mort ou de bannissement à vie.

En comparaison avec des règles aussi strictes, les prescriptions modérées des 10 commandements, qui constituaient la base du peuple juif et qui ont été adoptées par les chrétiens et les musulmans faute d'idées propres, semblent relativement douces. Toutefois, le peuple juif était aussi un peuple dont les membres commençaient à se vêtir très tôt en raison de la honte génitale et de la honte corporelle dont il a été question plus haut.

Comment s'est réellement déroulée la chute de l'homme : c'est le vêtement qui a créé le péché - et non l'inverse

L'habitude de s'habiller, d'abord isolée, s'est rapidement transformée en symbole de statut social, puis en mode. Le port ouvert de symboles de statut favorise toutefois la jalousie, et là où la jalousie apparaît, la tentation du vol n'est pas loin, le vol est suivi du vol, et finalement du meurtre : les vêtements favorisent la tendance aux actes criminels.

D'autre part, le fait de porter ouvertement des symboles de statut social démontre la supériorité et le pouvoir des personnes de rang supérieur. L'expression ouverte de la supériorité et du pouvoir conduit toutefois très rapidement à l'oppression et à l'abus de ce pouvoir. Les vêtements établissent et renforcent donc l'inégalité entre les personnes et génèrent ainsi des conflits et des dépendances.

Les bijoux et les vêtements favorisent donc les tensions. Or, des tensions accrues conduisent nécessairement à des agressions accrues, tant dans l'exploitation des dépendances que dans la rébellion contre les structures de pouvoir, donc globalement à une augmentation des conflits et de la violence : c'est par le vêtement que le péché a été créé. Et non l'inverse, comme l'histoire de la création voudrait nous le faire croire.

Malgré cela, les vêtements ont fini par devenir la norme et, à un moment donné, bien plus tard, la société a même imposé des obligations vestimentaires. Dans le judaïsme biblique, le fait de ne pas porter de vêtements est associé à la pauvreté et à l'opprobre, ce qui indique que dans les sociétés habillées, la nudité a rapidement été perçue de manière délibérément négative.

Les vêtements rendent inégaux et incitent à briser les tabous

Le vêtement - même sous sa forme simple de tablier - couvre les organes génitaux et les organes d'excrétion, qui sont couverts par la pudeur corporelle. Elle soutient ainsi naturellement des règles sociales comme le tabou du regard de "l'empan", les objets des regards avides disparaissant sous le vêtement. Dans ces conditions, les règles du code social pouvaient être plus douces, même si les délits les plus graves, comme les agressions sexuelles sur autrui, continuaient à faire l'objet de menaces pénales drastiques, même dans les sociétés habillées - tout comme chez les peuples vivant nus.

Les innombrables sociétés indigènes qui, jusqu'à l'époque moderne et contemporaine, se sont passées entièrement ou presque de vêtements, prouvent que l'évolution vers l'habillement n'était pas une fatalité. Il ne fait aucun doute que la performance civilisatrice de ces peuples, qui ont développé et respecté un code social fonctionnel pour leur vie en commun - souvent sans lois écrites -, est bien plus importante que la performance civilisatrice des peuples qui se sont "simplifié la tâche" en imposant des obligations vestimentaires.

Le problème des peuples qui vivent habillés était et est toujours que le seuil d'inhibition pour des violations plus graves du code, comme les "attouchements indécents" ou les "agressions sexuelles", a baissé en raison de l'atténuation des règles plus légères du code et que les cas graves de violation des règles sont donc plus fréquents que dans les sociétés qui vivent nues.

Le proverbial "défense de commencer" fait son effet chez les peuples primitifs vivant nus, mais chez les peuples habillés, les "débuts" sont considérés comme admissibles, ce qui incite naturellement à ne plus prendre aussi sérieusement en compte les violations de tabous plus graves. En fin de compte, cette atténuation des règles du code dans les sociétés habillées a un effet fatal sur le taux de conflits et de criminalité.

La comparaison de l'évolution des peuples nus et des peuples vêtus montre que les peuples nus ont atteint un niveau de civilisation plus complexe et qu'ils ont obtenu de nets avantages par rapport aux sociétés vêtues en ce qui concerne le degré de respect du code par les membres de la communauté.

Occupation négative de la nudité

Outre la nécessité de s'habiller pour des raisons de température, dès que les gens vivent dans des pays moins favorisés sur le plan climatique, vivre dans une société sans vêtements présente des avantages évidents, notamment parce que les obligations sociales restent plus évidentes et plus présentes pour chacun.

La connotation négative de la nudité dans la plupart des sociétés établies où l'on vit vêtu est due au fait que le vêtement était initialement un privilège de l'élite et qu'au cours de l'histoire, la nudité a été de plus en plus associée à la pauvreté.

La connotation négative de la nudité devrait pourtant être une raison pour les personnes hautement civilisées, en particulier pour les naturistes, de se poser à nouveau des questions sur la nudité et de trouver des réponses actuelles. Il est significatif que les communautés naturistes ne trouvent pas de nouvelles réponses, mais qu'elles établissent automatiquement un ensemble de règles de tabous et de normes de comportement similaires à celles que les peuples indigènes ont établies au cours de l'histoire. Les naturistes se retrouvent donc automatiquement dans la séquence dominante de l'évolution humaine.

Si, en tant que naturistes, nous revenons à l'originalité de l'existence nue, nous ne pouvons le faire que parce que nous pratiquons dans notre société nue un consensus social tout à fait similaire à celui que les peuples primitifs pratiquaient ou pratiquent encore. Les naturistes n'ont pas besoin de vêtements pour se protéger du regard des autres, mais ils n'ont pas non plus besoin de symboles tels que le pagne ou d'autres ustensiles pour exprimer qu'ils se soumettent au consensus commun de leur communauté.

Il suffit aux naturistes d'avoir la conviction et le savoir communs qu'une coexistence nue et sans conflit n'est possible que si tous s'en tiennent aux règles (évidentes) de savoir-vivre, de se traiter avec respect et considération et de faire preuve d'attention humaine. Le symbolisme des peuples primitifs est remplacé par la réflexion et l'intellect des personnes naturistes. Et il est bon de constater que cela fonctionne malgré tout le raffinement de l'homme moderne !

Des règles pour vivre ensemble et pour survivre

Les concepts de survie pratiqués par les animaux sont très différents. Mais en général, il semble que l'objectif de toute vie soit d'assurer la survie de l'espèce, et pour cela, il est nécessaire de veiller à la descendance et d'assurer également sa survie.

De nombreux animaux, dont les vers, les insectes, les poissons et les reptiles, abandonnent leurs œufs - plus ou moins bien cachés - à l'environnement et ne s'occupent plus de leur progéniture - qui éclot et doit se débrouiller seule dès le premier jour.

D'autres animaux, dont les oiseaux et les mammifères, s'occupent en détail de leur progéniture pendant une période plus ou moins longue après l'éclosion ou la naissance, leur fournissent de la nourriture, les protègent des dangers et leur enseignent éventuellement des techniques importantes. Parfois, seule la mère assume ces tâches, parfois la mère et le père les assument ensemble.

Chez certains animaux, les soins à la progéniture vont si loin que ce ne sont pas seulement la mère ou les parents qui s'en occupent, mais aussi les membres de toute une communauté. Mais les petits d'une fourmilière ou d'une meute de loups sont également pris en charge, protégés et soignés par de nombreux aînés de la communauté sociale.

Pour une telle structure sociale, des règles se développent inévitablement, qui ne concernent pas seulement les soins à la progéniture, mais toutes les interactions de la communauté sociale. Lorsqu'un certain nombre d'individus vivent ensemble au sein d'un groupe (une meute, un État), il en résulte des contraintes de groupe auxquelles chaque individu doit se soumettre s'il ne veut pas que le groupe se désagrège.

Concept de formation de meute : les règles de groupe assurent le succès de la communauté

Les hommes d'aujourd'hui édictent des lois et des règlements auxquels leurs concitoyens doivent se conformer. Dans la fourmilière, les animaux apprennent par imitation. Ils réagissent aux substances odorantes (phéromones) émises par leurs congénères, ce qui les incite à suivre les émetteurs d'odeurs. Ils peuvent ainsi partir ensemble à la chasse aux proies et chasser un coléoptère, par exemple. Chez les abeilles butineuses, on sait que les abeilles qui rentrent chez elles avec succès montrent à leurs camarades où elles peuvent trouver du nectar en dansant avec leur abdomen - les spectateurs se mettent ensuite eux-mêmes en route. Il se peut même que chez les espèces animales qui chassent en meute, il existe une attitude telle que "l'attention portée aux gestes du chef de meute" ou "l'approbation par un hochement de tête", avant que les chasseurs ne se regroupent autour de la proie à traquer. Quoi qu'il en soit, de nombreuses activités de ce type se déroulent de manière coordonnée dans le monde animal.

Une fourmi qui ne participe pas au travail général de collecte de ses collègues, mais qui reste paresseusement au soleil, sera probablement ignorée - et bientôt exclue de l'approvisionnement en nourriture. Une abeille qui ne vole pas dans les environs pour récolter du nectar sera probablement bientôt rejetée comme une étrangère à la porte d'entrée du nid. Un chacal qui n'a pas participé à la chasse ne sera autorisé à s'approcher des restes de proie qu'après que les chasseurs et les membres de leur meute auront consommé toute la viande et rongé tous les os à fond. Celui qui ne participe pas n'en fait pas partie et ne bénéficie pas non plus des avantages du groupe !

Les hyènes vivent ensemble en grands groupes de plusieurs familles, dans lesquels une coopération très étroite assure le succès. L'intelligence des hyènes est proche de celle des singes. La règle de la meute, par exemple, est inhabituelle : tous les membres du clan sont traités de la même manière et aucun animal n'a droit à plus, même le chef de meute. C'est totalement différent pour les autres espèces animales ! De plus, les hyènes possèdent également un langage : Ils connaissent et utilisent des centaines de sons différents pour communiquer entre eux. Les concurrents émettent des sons menaçants différents lorsqu'ils se battent, par exemple - selon le sérieux de la menace. 1) Chez les hyènes aussi, les enfants restent avec leur mère pendant trois ans et sont formés de manière optimale à la vie en groupe.

______

1) Les comportementalistes ont découvert que les hyènes ont au moins une ↗ intentionnalité de troisième ordre, ce qui correspond à un enfant humain en âge d'aller à l'école. Par exemple, avant de venir en aide à une hyène B en mauvaise posture, une hyène A réfléchit : "Comment la hyène C va-t-elle réagir si j'aide cette hyène B maintenant ?

Le symbolisme dans les meutes humaines et la formation de la honte sociale

Être reconnu comme membre d'un groupe est essentiel à la survie de nombreuses communautés sociales. Pour cela, il faut respecter les règles du groupe et mériter son appartenance au groupe en coopérant. C'était et c'est toujours le cas dans les communautés humaines comme dans le monde animal. Toutes les actions au sein du groupe devaient s'inscrire dans les normes de comportement en constante évolution de la communauté sociale. Cela impliquait par exemple que la force de la sexualité masculine de ses porteurs soit domptée et contrôlée, de sorte que l'on(s) s'inscrive(nt) dans les règles sociales et qu'il n'y ait aucun risque d'agression sur autrui.

Les ustensiles vestimentaires qui se sont établis dans les groupes humains au fil du temps n'étaient donc pas seulement "couvrants" pour se protéger des regards, mais symbolisaient aussi le fait que leur porteur reconnaissait les règles et les normes sociales en vigueur et s'y soumettait. On comprend ainsi que celui qui perdait ou se faisait enlever ces symboles avait honte : Il se trouvait ainsi en dehors du tissu social de sa communauté et s'efforçait de s'y intégrer à nouveau.

C'est ainsi que s'est développée une "honte sociale", c'est-à-dire l'aspiration à satisfaire le consensus de la cohabitation humaine dans la communauté sociale concernée. Le fait que cette "honte sociale" ait joué et joue encore un rôle extrêmement central dans l'évolution de l'humanité s'explique par deux raisons décisives :

- Premièrement, une cohabitation réussie et pacifique au sein d'une communauté sociale n'est possible que si tous les membres respectent les normes sociales et si les agressions violentes sont évitées en toute sécurité. Le respect des normes sociales est essentiel à la survie d'une communauté humaine.

- Deuxièmement, l'individu était condamné à disparaître sans aucune chance s'il se détachait de la communauté sociale ou s'il en était exclu en raison d'un manquement aux normes - dans le passé encore plus qu'aujourd'hui.

Familles et autres groupes sociaux

Pour nous, la règle aujourd'hui est que les enfants grandissent au sein de la famille. Pourtant, la notion de famille n'est pas très ancienne : les Grecs et les Romains n'avaient pas de mot pour "famille" dans leur langue. Cependant, à l'époque de ces peuples historiques, les liens familiaux jouaient un rôle central dans la communauté sociale. Mais la forme que prenait cette structure sociale n'est pas toujours certaine. Pour nous aussi, la notion de "famille" n'est pas clairement définie :

La famille au sens le plus restreint du terme comprend le père, la mère et l'(les) enfant(s). En cas de séparation ou de décès, ces "petites familles" peuvent être encore réduites.

La famille au sens large comprend la communauté de vie qui vit ensemble et s'occupe des enfants. Dans une ferme traditionnelle, elle peut être composée de trois générations (grands-parents, parents et enfants).

Dans certaines cultures qui ne sont pas marquées par les traditions européennes occidentales, la famille est également formée à la base par les mères et leurs enfants, d'autres membres de la famille comme les oncles et les tantes (frères et sœurs des mères) jouant souvent des rôles plus importants dans la famille que les pères des enfants.

Dans de nombreuses cultures, la famille est aujourd'hui encore marquée par un patriarche qui entretient des relations avec plusieurs femmes et a également des enfants avec elles (polygynie). Il existe souvent une hiérarchie au sein des femmes en couple (femme principale, femmes secondaires).

La famille, au sens le plus large, est constituée de tous les parents de plusieurs générations, même de degrés de parenté éloignés. Ici, le terme "famille" confine au "clan" ou à la "tribu".

Jusqu'à aujourd'hui, les singes (et de nombreux autres animaux) ne vivent pas en famille mais en "meute", et c'était certainement le cas des premiers humanoïdes et des premiers hommes. Chez la plupart des espèces, les meutes sont dominées par un chef de meute mâle, ce qui fait que les autres mâles de la meute n'ont que rarement l'occasion de s'accoupler avec une femelle. Dans certaines sociétés de singes, ce chef mâle est même élu "démocratiquement" par les femelles, alors que dans d'autres, il est déterminé par des combats parfois acharnés entre rivaux.

Le dos argenté ne tolère pas de concurrent à ses côtés

Mais les structures de la meute présentent également diverses caractéristiques : Chez les tamarins, qui font partie des singes à griffes, seule la femelle dominante se reproduit au sein d'un clan - l'ovulation des autres femelles est supprimée. La femelle dominante s'accouple en très peu de temps avec tous les mâles du groupe, de sorte que tous les mâles peuvent devenir pères. Cela a pour conséquence que tous les mâles s'occupent intensivement des enfants - ils essaient même de se surpasser mutuellement en matière de sollicitude.

Les meutes de tamarins sont dominées par une femelle

Différentes structures sociales

Chez les langurs, qui appartiennent à la famille des singes élancés, plusieurs mâles vivent généralement en groupe avec de nombreuses femelles, avec la particularité que chaque membre du groupe s'occupe de chaque petit, quels que soient les parents. Le groupe entier devient ainsi une grande famille homogène et socialement active.

Les langurs font partie des singes élancés

Les calaos, qui appartiennent à l'espèce des lémuriens, vivent à Madagascar en groupes dominés par une femelle. Il existe une hiérarchie au sein des autres femelles, tout comme au sein des mâles du groupe, la parenté jouant un rôle certain. Dans l'ensemble, les groupes sont organisés de manière matrilinéaire, ce qui signifie que les jeunes femelles restent dans le groupe, tandis que les jeunes mâles doivent quitter le groupe pour en rejoindre un autre. Les femelles s'accouplent d'abord avec les mâles de plus haut rang, puis descendent dans la hiérarchie avec plusieurs autres mâles. Si un mâle n'est pas laissé à son tour, c'est souvent l'occasion pour lui de poursuivre sa migration vers un autre groupe.

Les calaos sont une sous-espèce de lémuriens

Il n'est donc pas étonnant qu'avec autant de modèles sociaux différents dans le monde animal, l'évolution des anthropoïdes, puis des humains, ait suivi des voies différentes, dont beaucoup restent obscures, en ce qui concerne leur structure sociale.

Le passage du chef de meute de singes au chef de tribu, puis à la royauté, semble encore évident, tout comme celui du chaman ou de l'homme-médecine au prêtre. Mais nous ne savons rien des structures sociales des sociétés matriarcales mentionnées dans l'histoire, pas plus que des peuples qui ne nous ont pas laissé de témoignages écrits. Par exemple, la tombe somptueuse d'une princesse celte a provoqué une vive surprise chez les historiens, car elle ne correspondait pas du tout à leur vision du monde.

Il est certain que les changements dans la structure sociale ne se sont pas faits sans luttes : Il est extrêmement improbable que le chef de meute ait volontairement renoncé à ses prérogatives en matière d'accouplement avec toutes les femelles du clan afin de promouvoir la famille. Les changements dans la structure sociale ont donc probablement pris beaucoup de temps. Pour que la communauté de la meute ne se désagrège pas, de nouvelles règles ont dû être essayées et acceptées - un processus certainement pas facile.

Liens entre les mères et leurs enfants

Le lien instinctif étroit entre les mères et leurs enfants, qui était déjà beaucoup plus intense que celui entre les pères et leurs enfants en raison de l'allaitement, est resté le même. Néanmoins, dans la plupart des cultures, les hommes ont développé une participation plus ou moins importante des pères à l'éducation des enfants. Ce n'est guère le cas chez les autres mammifères, ni chez de nombreux singes, mais chez de nombreux oiseaux.

Stillen eines Babies

La "naissance socioculturelle" des enfants, c'est-à-dire le fait de guider les enfants, tout d'abord extrêmement dépendants de l'aide, dans le quotidien marqué par les contacts interpersonnels avec d'autres enfants et adultes, trouve en la mère le guide le plus fort avant que d'autres membres de la communauté n'entrent dans le champ de vision de l'enfant en pleine croissance. Ce processus de socialisation nécessite la protection de la communauté, en particulier pour les mères et leurs enfants, afin que la progéniture puisse grandir. Cette protection de la mère et de l'enfant existait déjà nécessairement au sein de la meute.

L'idée que les pères s'occupent de leurs enfants s'est lentement développée à une époque inconnue. Le lien entre la mère et le père s'est naturellement renforcé grâce à des contacts plus fréquents - ils ne se rencontraient parfois que pour s'accoupler et repartaient ensuite chacun de leur côté. C'est grâce à cet engagement des pères envers leur progéniture que la structure familiale - en tant que sous-structure de la meute - s'est formée au fil du temps. On ne sait pas quand cela s'est produit. Mais il est probable que les nomades, qui fréquentaient des quartiers temporaires en fonction des saisons, mais qui occupaient au moins un campement fixe pendant un certain temps, avaient déjà établi cet acquis de la relation père-enfant et ainsi posé la première pierre de la famille bien avant la sédentarisation.

Il est toutefois évident que le renforcement de la cohésion familiale s'est accompagné d'un affaiblissement de l'intimité des relations avec l'extérieur - avec les autres familles de la meute ou de la tribu. A long terme, cette évolution a sans doute contribué à ce que les vêtements deviennent de plus en plus courants pour se démarquer des autres, même au sein de sa propre tribu.

Bijoux masculins insolites : étuis péniens

Le pagne ne "couvre" pas vraiment, et pourtant, dans de nombreuses sociétés, il suffisait comme vêtement. Dans plusieurs cultures indigènes des mers du Sud ou d'Amérique du Sud, un bijou insolite a été développé pour les hommes. Dans la tribu du village de Yakel sur l'île de Tanna (Vanuatu), nous avons déjà fait connaissance avec le namba tressé en raphia. Le même nom sert aussi à désigner les constructions moins élaborées faites de corde de pagne et d'étui pénien d'une tribu de l'île de la Pentecôte, qui appartient également au Vanuatu.

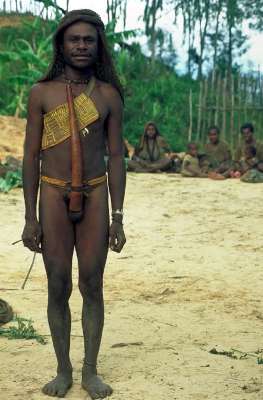

Koteka est le nom d'une enveloppe pénienne fabriquée à partir d'écorces de courge et portée lors de rites festifs en Papouasie occidentale et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Selon les ethnologues, l'étui pénien sert avant tout à couvrir le gland, car un gland exposé, que ce soit à la suite d'une circoncision ou d'une rétraction naturelle du prépuce, est donc considéré par ces peuples comme une atteinte extrême à la pudeur et ne doit être vu par personne d'autre, pas même par les autres hommes. C'est pourquoi les hommes ne retirent leur étui pénien que pour uriner et se baigner, et s'accroupissent pour uriner afin que personne ne puisse voir le gland.

Dans de nombreux endroits, la gaine du pénis est également portée la nuit, raison pour laquelle les hommes dorment exclusivement sur le dos. Si l'on va se baigner dans l'eau, le gland est soigneusement caché avec la main, et même le séchage qui s'ensuit ne se fait qu'avec une seule main - l'autre étant nécessaire pour le recouvrir.

Le port apparent du pénis en position relevée et la visibilité du scrotum s'accompagnent donc d'une pubalgie du gland extrêmement prononcée - un phénomène plutôt incompréhensible pour les Européens. C'est ainsi que les explorateurs autour de James Cook, qui ont découvert pour la première fois dans les mers du Sud plusieurs peuples portant des étuis péniens, ont émis l'hypothèse, longtemps soutenue mais fondamentalement erronée, que le port de l'étui pénien devait mettre particulièrement en valeur l'organe sexuel masculin et attirer l'attention sur lui.

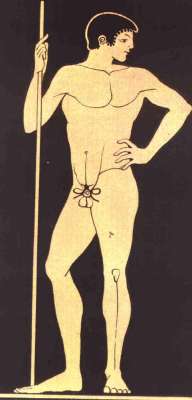

La pudeur du gland marquait d'ailleurs aussi les hommes de la Grèce classique : on était certes nu pour le sport et l'entraînement, mais on s'efforçait de couvrir le plus possible le prépuce. Un grand scandale a éclaté lorsque, pour la première fois, des Juifs ont voulu participer aux Jeux olympiques - les Juifs étaient en effet traditionnellement circoncis, de sorte que le gland était entièrement visible, ce qui était absolument contraire au sentiment de pudeur des Grecs. Les Juifs n'étaient pas autorisés à participer aux compétitions. Les juifs ne pouvaient pas participer aux compétitions, et certains d'entre eux ont tenté de se faire réopérer pour retrouver une sorte de prépuce. Source: Hans Peter Duerr, Der Mythos vom Zivilisationsprozess, Nacktheit und Scham (Le mythe du processus de civilisation, la nudité et la honte)

Les étuis péniens : Des modèles de fête

Peuples indigènes du Brésil : Yawalapiti

Le premier contact des Yawalapiti avec des non-indigènes a eu lieu en 1887, lorsque l'ethnologue allemand Karl von den Steinen a rencontré ce groupe de population lors d'une expédition. Dans ses livres, il décrit la petite tribu comme très pauvre. Suite à des combats avec d'autres tribus et à une épidémie de rougeole, les Yawalapiti sont tombés dans une crise existentielle au milieu du 20e siècle, mais se sont entre-temps rétablis dans plusieurs nouveaux villages pour former une société tribale d'environ 240 personnes.

La tribu des Yawalapiti vit encore aujourd'hui sur le Xingu, un affluent de l'Amazone. Une fois par an, ils célèbrent une fête en l'honneur des défunts, pour laquelle les garçons de moins de 10 ans tuent des poissons avec des arcs et des flèches. Leur vêtement est jusqu'à aujourd'hui un pagne, qui est toutefois élargi sur les côtés et à l'arrière comme une ceinture, et sur le devant duquel est fixé un très maigre pagne, plutôt symbolique, fait de quelques fibres textiles.

Le culte des Yawalapiti n'est que l'une des 16 cultures tribales différentes des Indiens du Xingu. Les Brésiliens Orlando Villas Bôas et son frère y ont exploité un poste administratif et commercial de 1946 à 1973 et ont largement contribué à la création du Parque Indígena do Xingu en 1961 sur l'Alto Xingu afin d'offrir un espace de protection aux minorités ethniques restantes.

2/24 Yawalapiti lors de la fête. Auteur : Innercircle

La photo est soumise à la Creative Commons-Lizenz.

Le leader de longue date était Aritana Yawalapiti (1949-2020), qui a lutté pour les droits des indigènes au Brésil en tant que représentant de tous les Indiens du Xingu et activiste environnemental. Il est mort à 71 ans, victime du COVID-19.

Plus d'informations sur Yawalapiti sur le site brasilienportal.ch (Langue: DE)

Plus d'informations sur Yawalapiti sur le site socioambiental.org (Langue: EN)

Plus d'informations sur Yawalapiti sur le site brasilienportal.ch (Langue: DE)

Plus d'informations sur Yawalapiti sur le site socioambiental.org (Langue: EN)

Anna Terra Yawalapiti, leader indigène du Xingu, à Brasilia

Die Organisation Levante Popular da Juventude a été récompensé par le prix photographique "Lutte contre les revers" : "Exister et résister à la privation des droits". Ce concours est soutenu par le Fonds Brésil pour encourager l'utilisation de la photographie dans la lutte pour la défense des droits. L'image "The Silence of the Earth" du photographe Matheus Alves a obtenu le plus grand nombre de citations lors d'un vote. Elle montre Anna Terra Yawalapiti, leader indigène du Xingu, vêtue de peintures corporelles traditionnelles et de bijoux lors d'une manifestation sur l'Acampamento Terra Livre à Brasília (DF), au cours de laquelle elle réclame la fin de la répression policière.

Les enfants Yawalapiti à l'ère du plastique

Le mode de vie proche de la nature des peuples indigènes, par exemple celui des Yawalipiti dans la région du Xingu, a longtemps été considéré par les naturistes comme un modèle pour leur propre attitude. Entre-temps, cette fonction de modèle s'est toutefois perdue, car la plupart de ces peuples ont depuis longtemps atteint la civilisation : les enfants Yawalipiti sur la photo de droite transportent dans leur village de l'eau dans des bouteilles en plastique jetables, en plus d'autres aliments transformés et emballés industriellement. Les bouteilles finissent-elles dans l'Amazone via le fleuve Xingu et donc dans la mer ? Ou les villages Yawalapiti sont-ils reliés à un système de recyclage ?

Peuples indigènes au Brésil/Venezuela : Yanomami

Le peuple indigène yanomami (Ianomâmi, Yanomamõ, Yanomama, Yanoama, Xirianá) est une société de chasseurs et d'agriculteurs vivant dans la forêt tropicale amazonienne, de part et d'autre de la frontière entre le Brésil et le Venezuela, dans la région du confluent des rios Orinoco et Amazone, ainsi que des affluents situés à droite du rio Branco et à gauche du rio Negro. Ce peuple est constitué d'une union linguistique et culturelle d'au moins quatre sous-groupes issus de la même famille linguistique, le Yanomae, le Yanõmami, le Sanima et le Ninam. La population totale des Yanomami au Brésil et au Venezuela est aujourd'hui estimée à environ 41 500 personnes. Certains Yanomami ont rapporté avoir rencontré des Yanomami isolés sur leur territoire (c'est-à-dire des groupes qui évitent délibérément et jusqu'à présent avec succès tout contact avec les Blancs).

Pour les Yanomami, "urihi", la forêt terrestre, n'est pas qu'une simple surface destinée à leur exploitation économique, mais un être vivant où s'opèrent des échanges entre êtres humains et non-humains. Elle est aujourd'hui menacée par la recherche aveugle du profit des Blancs, comme le dit le chef Davi Kopenawa : "La forêt terrestre ne peut mourir que par la destruction des Blancs. Alors les ruisseaux disparaîtront, la terre deviendra froide, les arbres se dessécheront et les pierres des montagnes se fendront de chaleur".

Les premiers contacts entre les membres yanomami et les Blancs remontent à la fin du 19e siècle. Entre 1910 et 1940 environ, certaines tribus ont souvent été la cible de groupes de visiteurs internationaux. La construction de la route "Perimetral Norte" dans les années 1970 a déclenché, après la découverte de diverses ressources minières dans la région, une invasion de chercheurs d'or qui menacent encore aujourd'hui les moyens de subsistance des Yanomami, bien que leur habitat "Terra Indígena Yanomami", qui couvre au Brésil 96.650 km² de forêt tropicale, ait été protégé par décret présidentiel en 1992.

Chez les hommes yanomami, un simple pagne sans pagne suffisait comme vêtement. Cependant, le pénis était attaché au cordon lombaire par une boucle autour du prépuce. Ce n'est que dans cet état que les hommes se sentaient correctement "habillés" - sinon, ils se sentaient profondément honteux lorsqu'ils étaient vus avec le pénis qui pendait librement.

Cette image est historique. Comme les Yanomami sont terrorisés et exploités depuis de nombreuses décennies par des missionnaires, des voleurs de terres et des destructeurs de l'environnement, ils portent aujourd'hui souvent des shorts ou des jupes.

Weitere Informations sur les Yanomami sur le site brasilienportal.ch (Langue DE)

Plus d'informations sur les Yanomami sur le site survivalinternational.de (Langue DE)

Plus d'informations sur les Yanomami sur le sitesocioambiental.org (Langue: EN)

Weitere Informations sur les Yanomami sur le site brasilienportal.ch (Langue DE)

Plus d'informations sur les Yanomami sur le site survivalinternational.de (Langue DE)

Plus d'informations sur les Yanomami sur le sitesocioambiental.org (Langue: EN)

Peuples autochtones des mers du Sud : Tanna (Vanuatu)

Dans les mers du Sud, sur l'île de Tanna (appartenant à Vanuatu, Nouvelles Hébrides), un peuple vit encore aujourd'hui son culte traditionnel, dans lequel la vie des hommes en unité et en harmonie avec la nature joue un rôle central. Ici, les hommes portent le "namba", une enveloppe pénienne tressée en raphia. Le volume de cette construction est assez important sur certains exemplaires en raison des nombreuses couches de raphia enroulées, de sorte que les explorateurs européens ont là aussi supposé que l'arrière-plan était l'accentuation voulue du pénis, comme cela était maintenu en Europe à la fin du Moyen Âge avec l'incorporation d'une capsule pénienne saillante dans les pantalons. Mais c'est faux ! Les hommes portent leur couverture en raison de la pudeur génitale.

Les longs fils de raphia noués en touffe descendent entre les jambes jusqu'aux genoux et recouvrent ainsi le scrotum. Le tout n'est maintenu que par une cordelette lombaire - une construction étonnamment stable, qui n'est toutefois pas facile à enfiler, comme nous l'a raconté un jeune Français de 14 ans qui a pu essayer le namba et vivre quelques jours avec la tribu. Il a dû se faire aider pour l'enfiler (photo 15).

La raison pour laquelle les hommes de Tanna portent le namba est une pudeur génitale, qui est en effet présente dans presque toutes les cultures du monde. Ici, elle semble avoir une forme particulière : Après le bain commun et nu dans la rivière, l'autochtone se met convulsivement les mains devant le sexe lors de la douche dans la cascade, bien que le groupe dans la forêt ne soit composé que d'hommes et que la cascade applique de toute façon déjà un filtre de flou efficace.

Les garçons de France ont rendu visite aux garçons fraîchement circoncis de la tribu " description="...dans la cabane dans les arbres, où ils restent jusqu'à ce que les blessures de la circoncision soient guéries (photos 20-21). Les filles et les femmes portent une jupe en raphia.

Résumé

Le nombre et la diversité des peuples et des tribus indigènes sur la Terre sont si importants qu'il est impossible de faire des déclarations universelles sur leur comportement et leurs croyances. Chaque peuple ou tribu a vécu son propre culte, avec des différences plus ou moins importantes par rapport à ses voisins. De plus, pour plus de 99% des indigènes, les détails spécifiques de leur vie d'origine ne peuvent plus être retracés avec certitude, car les missionnaires blancs et les colonialistes ont dépouillé les peuples de leur patrie, de leurs droits et de leur culture, ont réduit les gens en esclavage, les ont déplacés dans des réserves ou les ont presque ou totalement exterminés - comme les nobles blancs ont l'habitude de se comporter.

D'après les sources disponibles, toutes les variantes imaginables sont apparues:

► Certains peuples vivaient sans vêtements et ne se paraient que pour les fêtes.

► D'autres utilisaient un pagne non couvrant, souvent avec des bijoux enfilés.

► D'autres utilisaient une corde de pagne avec un pagne accroché.

► D'autres utilisaient un pagne ou une jupe, parfois complétés par des foulards ou des rubans noués autour du corps, par exemple.

► Dans les régions plus froides, des capes de fourrure sont venues s'ajouter, jusqu'à devenir des vêtements d'esquimaux.

► Certains peuples vivaient sans vêtements et ne se paraient que pour les fêtes.

► D'autres utilisaient un pagne non couvrant, souvent avec des bijoux enfilés.

► D'autres utilisaient une corde de pagne avec un pagne accroché.

► D'autres utilisaient un pagne ou une jupe, parfois complétés par des foulards ou des rubans noués autour du corps, par exemple.

► Dans les régions plus froides, des capes de fourrure sont venues s'ajouter, jusqu'à devenir des vêtements d'esquimaux.